農民組織の始まり

Start

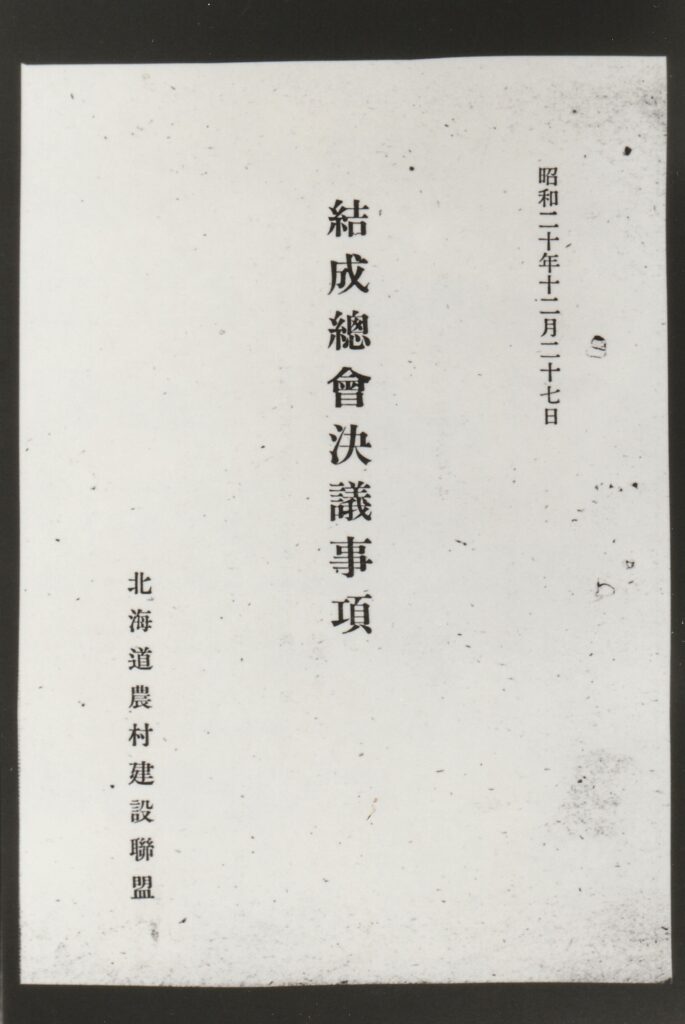

敗戦後の農村民主化と農民解放指令により、全道各地に農村復興促進運動が興り、1945年12月「北海道農村建設連盟」(道農建連)が設立されました。

その後、道農建連(十勝、釧路、檜山、渡島、石狩)は上川農民総同盟、北見・空知農民団体協議会等により、1946年10月に「北海道農民同盟協議会」の結成を経て、1947年6月30日、農民組織の始まりといえる「北海道農民同盟」(道農同)を札幌神社社務所で結成しました。

道農同は全村全戸加盟の大衆運動体として、農畜産物価格引き上げや生産増強運動の自主的展開、第2次農地改革徹底と山林原野の全面解放を掲げ運動を展開したほか、1948年8月には青年部が結成され、冬期大学開校など農村民主化運動を進めてきました。

組織の再編と道農連の結成

Reorganization

その後、1959~60年にかけて、地区内組織再編成のため離脱した十勝、空知、北見の組織再統一による「全北海道農民連盟」が1961年9月に再発足しました。運動の基本として各種政策の後退を防ぎ、資本の側の合理化農政と対決する反独占の農民運動を構築してきました。

昭和40年代に入り、1961年の再統一に参加できなかった空知地区を主体とする北海道農民総連合との間に再々統一の努力が続けられ、農村の民主化、農民の社会的・経済的地位向上などの旗印の下で、1974(昭和49)年3月に、天北・上川・北見・十勝・空知・石狩・後志・胆振の各地区組織参加により「北海道農民連盟」(道農連)を結成しました(初代委員長:岡本栄太郎)。

1975年には道南地区が参加し、さらに1978年には釧根地区が組織加盟して、142市町村組織と10地区、青年部(2002年2月解散)を組織する盟友数約10万数千戸の農民大衆運動体が形成されました。

運動は価格闘争から政策要求へ

Turning point

道農連は、牛乳出荷ストライキやビート耕作放棄、政府米の出庫阻止、農畜産物価格闘争などを農民春(秋)闘として果敢な運動を進め、全道・全国の農民運動のけん引車的役割を果たしてきました。

そのもとで、米、畑、酪農畜産の業態別闘争、税諸権利闘争に活発な運動を展開するとともに、全国農民総連盟(1989年解散)など中央農民5団体の中核として、制度・政策要求に重要な役割を担っていました。

また、1984年には、日本農業不要論を唱えていた大企業への不買運動を実施しました。

こうしたなか、1985年にガット・ウルグアイラウンド(UR)が開始され、さらにプラザ合意による為替の円高誘導政策に臨調行革などからも農作物市場開放の内外圧が加わり、組織の命運をかけた自由化阻止のハンガーストライキや反対闘争等を反復しました。

しかし、政府は1993年にUR合意を受け入れ、1995年1月からWTO(世界貿易機関)体制がスタートし、国内農業・農村にも国際化の波が大きく押し寄せました。

このため、道農連はUR合意・WTO設立以降の世界的な農政改革の潮流を踏まえながら、緑の政策に基づき、運動形態をこれまでの価格闘争から政策要求に転換させ、活動することとなりました。

こうしたなかで、農政は規模拡大と効率化を求めるものの、農村地域は過疎化・高齢化・担い手不足・農産物価格の下落と所得減少などで活力が低下するなど、深刻な問題に直面しました。

このため、21世紀を展望する新たな農業基本法制定などが急がれ、政府内での議論・作業が急速に進められたことから、組織としても集大会の開催などを通じ、持続可能となる直接所得補償政策の導入等を求める運動を展開しました。

その後、1999年7月に「食料・農業・農村基本法」が施行され、2000年より初の直接所得補償制度として中山間地域等直接支払が導入されました。

他方では、1988年から農耕用トラクターの車検廃止対策に取組み、10年がかりで1997年1月にトラクターの車検廃止を実現させることができ、運動の大きな成果となりました。

「真の農政改革」策定と

次々に断行される改革に対抗

Formulate "True agricultural policy" & Opposition

2000年より開始されたWTO農業交渉や、食料・農業・農村基本法の施行などを背景に、国内では「価格は市場で、所得は政策で」のもと、農政の大転換が迫られました。

その一環で2007年に「品目横断的経営安定対策」が導入されたものの、対象要件に面積規模を設けるなど農村現場に大きな混乱を招きました。

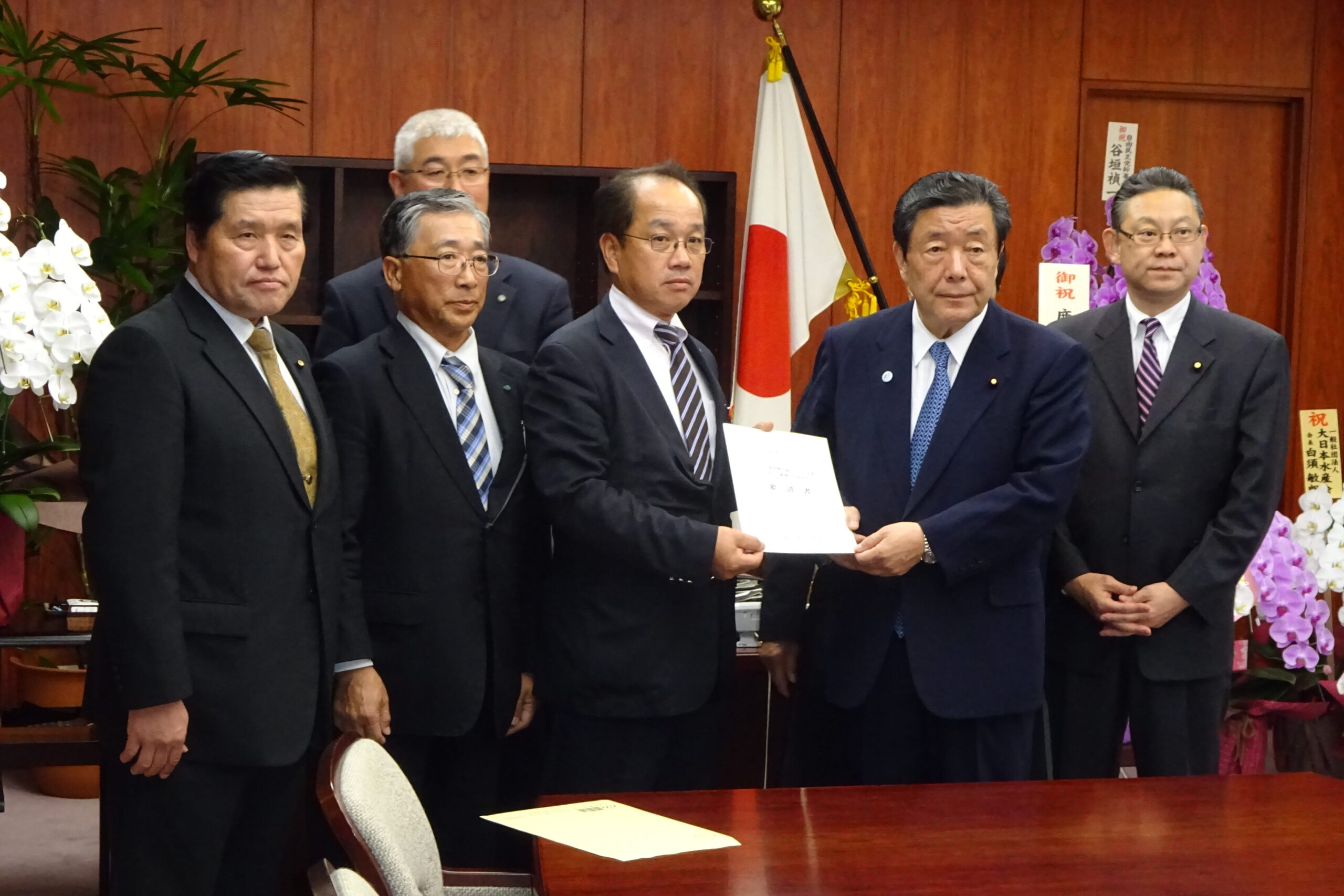

こうしたもと、道農連は2008年に食料・農業・農村政策に関する中長期的な基本目標を具体化した「真の農政改革」政策提言を策定しました。

道農連は「真の農政改革」で掲げる内容をもとに、国や関係機関への要請活動を行っており、内容は不十分な部分もありますが、「多面的機能支払交付金」や「畑作物の直接支払交付金」、「収入保険制度」が導入されるなど、長年の運動の成果が出ています。

現在、農業をめぐってはCPTPPや日EU・EPA協定、RCEPなどをはじめとする国際貿易協定が相次ぎ発効し、新自由主義に基づく農業・農協改革が推し進められるなど、生産現場を無視した改革が断行されています。

このため、道農連では引き続き「真の農政改革」の考え方を基本に、時々の政治状況や農業政策の変化、国の制度実施内容などを踏まえながら、生産現場の視点に立った政策提案を行っていく所存です。